Historia

Creado en 1967, fue el primer museo diocesano de España, al amparo de la normativa del Concilio Vaticano II, y fruto de los desvelos y la iniciativa del sacerdote D. Antonio Niceas Martínez Gutiérrez, su primer director hasta 1980. El entonces obispo, Mons. Vicente Puchol Montis, veía así cómo se concretaban unas normas litúrgicas que parecían aconsejar una mayor austeridad decorativa en los templos.

Más información

Ya antes del concilio, en 1957, en Santo Toribio D. Antonio Niceas visitó con disgusto una exposición de piezas religiosas, a la venta para sufragar los gastos de la restauración del monasterio lebaniego, lo que tras el concilio se multiplico al retirar muchos párrocos de sus iglesias objetos litúrgicos, retablos secundarios y otras piezas que, rápidamente, encontraron en coleccionistas y anticuarios aves de rapiña a la caza del tesoro. De esta manera se evitó un expolio que provocase la pérdida del rastro de muchas imágenes y al depositarse en el Museo, sin perder el derecho de propiedad la parroquia de procedencia, podían ser visitadas por todos.

También fruto de su contacto con el historiador Miguel Ángel García Guinea surgió la primera exposición del Románico que se hizo allí en 1962. A partir de ese germen, de esa creciente sensibilidad hacia la Cultura, surgió la necesidad de realizar un inventario del Patrimonio religioso de la Diócesis de Santander, que D. Antonio Niceas puso en marcha, junto a un plan de recuperación de todo ese patrimonio disperso por las parroquias, mueble primero y bibliográfico y documental después.

Contiene más de 800 obras procedentes de gran parte de las parroquias de la región. Una de las principales características de este Museo es el aspecto popular de sus obras. Se observa un gran predominio de la escultura que, junto con la cantería, han sido el oficio tradicional por excelencia en nuestra región.

Además de la iconografía y simbología de los santos más populares de la región, podemos observar otros aspectos propios del arte cántabro como son las relaciones e influencias de Flandes y de Las Indias, así como de los focos productores castellanos, Burgos y Valladolid principalmente, en la época barroca.

Destacamos las colecciones de escultura gótica, los grupos de San Roque y San Sebastián, las sedas y los marfiles hispanofilipinos, los esmaltes y la platería de todas las épocas, pero en particular la procedente de América.

Información y contacto

Director

- Dr. D. Enrique Campuzano Ruiz

- 942 840 317

- museo@diocesisdesantander.com

Horario

- Verano (1 de junio a 30 de septiembre)

- 10:00 a13.30 h. y 16:00 a 19.30 h.

- Invierno (1 de octubre al 30 de mayo)

- 10:00 a 13:30 h. y 16:00 a 18:30 h.

- Cerrado los lunes y del 1 al 15 de febrero y del 15 al 30 de octubre

Precio

- General 2 €

- Grupos parroquiales y escolares 1,5€

Instalaciones

La Capilla y el Claustro

La antigua capilla y el coro de las monjas cumple la función divulgadora del patrimonio diocesano a través de exposiciones, conferencias, conciertos y demás eventos educativos y culturales. Posee un amplio conjunto de retablos de diversas épocas y estilos, así como diversos instrumentos musicales, que se utilizan habitualmente para los conciertos.

El Museo Diocesano se encuentra instalado en el antiguo convento de dominicos “Regina Coeli”, edificio construido en el siglo XVII. Se trata del primer convento de Dominicos fundado en Cantabria, bajo del patrocinio de D. Alonso de Velarde, señor del Palacio de las Arenas de nuestra villa, en 1592. A su muerte sus hijos se desentendieron de la fundación y los dominicos recurrieron al Duque del Infantado, que se encargó de la misma. A lo largo de la época barroca el convento gozó de gran prestigio religioso e intelectual y algunos indianos promovieron estudios de Filosofía y Artes en el siglo XVIII.

La iglesia conventual, de una sola nave con capillas entre contrafuertes, fue consagrada en 1648 y su armónico claustro, epicentro del Museo, se construyó a finales del mismo siglo. Su arquitectura es deudora de las tendencias herrerianas y clasicistas.

El Taller de Restauración

Creado en 1971, está regido por MM. Clarisas que habitan en el convento contiguo (anterior de MM. Dominicas). En el Museo también poseemos un taller propio para las conservaciones o restauraciones tanto de obras artísticas como de instrumentos musicales; órganos y armonios.

Es atendido por las propias monjas Clarisas, bajo la dirección de doctores titulados en Bellas Artes e Historia del Arte. Gozan de un gran prestigio a nivel nacional por ser uno de los talleres más antiguos de Cantabria. Además de la conservación del arte diocesano, restauran para otras muchísimas diócesis y atienden también demanda privada.

Entre sus intervenciones más destacadas se encuentran: La escultura flamenca, s. XV, del retablo de Belén de Laredo; el Cristo de Zurbarán, de Castro Urdiales; imágenes del barroco español de Gregorio Fernández, Martínez Montañés, Pedro de Mena, Alonso Cano, La Roldana; lienzos de Madrazo, Riancho, Solana, Casimiro Sáinz, y otros atribuidos a El Greco o Goya; asi como tablas flamencas, cobres mejicanos, etc.

Ámbitos temáticos – Salas de exposiciones

Se inicia el recorrido con la llegada del cristianismo a Cantabria, hacia el siglo VI, desde el sur, con la predicación de San Millán de la Cogolla en Valderredible y Santo Toribio en Liébana.

La ermita rupestre de San Juan de Socueva, cerca de Arredondo, data del 660. En el siglo VIII, al iniciarse la reconquista, nuestra región comienza a poblarse con gentes venidas del territorio dominado por los musulmanes y se instalan en estas mismas tierras. A veces utilizan ruinas romanas, como la “villa” de Camesa, otras construyen ermitas, excavadas en roca arenisca, para mimetizarse con el paisaje y vivir la soledad.

Es el fenómeno de las “ermitas rupestres”, que se extiende por la vertiente sur de la cordillera cantábrica y sus estribaciones, con monumentos singulares como Arroyuelos o Santa María de Valverde. Ya en el siglo X, una nueva oleada de emigrantes, los mozárabes, levantan iglesias de fábrica como Santa María de Lebeña o San Román de Moroso.

Pero Cantabria va forjando su propia identidad con éstas y otras influencias, como parte importante del reino asturiano, por sus relaciones institucionales. Cántabro era el rey Alfonso I, que repobló nuestra región a finales del siglo VIII, dando ocasión a la revitalización de antiguos asentamientos romanos o la figura del monje Beato de Liébana quien, con su participación en la controversia adopcionista, defendiendo la ortodoxia católica frente al obispo Elipando de Toledo –que negaba la doble naturaleza de Cristo– consiguió para Cantabria un lugar en la historia y el respaldo a sus tesis en el Concilio de Ratisbona, convocado por el emperador Carlomagno.

Pero Beato es también el primer escritor de Cantabria. Su “Himno a Santiago”, en el que califica al apóstol como patrón de España, fue decisivo para sembrar un terreno propicio para el descubrimiento de su sepulcro tres décadas más tarde cerca de Iria Flavia. Aunque su libro más decisivo fue “Comentarios al Apocalipsis” (año 776) en el que trataba de explicar a los monjes el hermético texto de San Juan, no sólo con la palabra escrita sino también con ilustraciones –miniaturas– que llegaron a componer un repertorio iconográfico básico para los artistas románicos.

Cantabria se romanizó definitivamente en aquellos años, se escribía en latín y se cultivaba el arte de estilo asturiano, que a través de la herencia visigoda quería revivir el imperio. Excelentes muestras son las celosías prerrománicas de Perrozo y Enterrías, en la que aparece el nombre del autor, primer artista conocido, Anterus. Junto a ellas admiramos capiteles y modillones mozárabes, así como otros románicos y estelas funerarias, junto con una notable colección de cruces de cobre y esmalte, entre las que destaca de Piasca y un facsímil del libro de Beato.

La evangelización de la región se produce a través de diversas instituciones que conforman la trama de un tejido religioso que sirve de base a la sociedad medieval. Los primitivos monjes eremitas se organizan en comunidades que adoptan las reglas monásticas de San Fructuoso o San Benito, dando origen a pequeños y grandes cenobios, algunos de los cuales se transformarán a finales del siglo XII en Colegiatas.

Enseguida llegan los franciscanos, que se instalan en las nacientes ciudades, en las “Villas de la Costa”, y algo más tarde los dominicos. Ambos extenderán el culto a la Virgen. Ya en la Edad Moderna llegan los jesuitas, carmelitas y demás órdenes que tratan de imponer los principios del Concilio de Trento en una región todavía deudora de prácticas ancestrales tachadas en muchas ocasiones de paganas.

Además del Seminario Diocesano de Monte Corbán, fundado en 1852, para la formación de sacerdotes, en 1892 los Jesuitas se hicieron cargo de la Universidad Pontificia de Comillas. El sitial rectoral y nuncial y el gran lienzo de Santo Tomás de Aquino (réplica de Zurbarán) que regía el Paraninfo son muestras de ello, junto con dos notables cobres de San Francisco Javier, evangelizador y gran devoción institucional en las Indias, y de San Juan Nepomuceno, bajo cuya intercesión se puso la agilización de los trámites para la creación de la Diócesis de Santander.

Las peregrinaciones fueron un vehículo de intercambio de culturas y modas desde los primeros siglos de la Edad Media. Sabemos que un cántabro marchó a Francia para visitar la tumba de San Martín de Tours. Pero enseguida fue la tumba de Santiago la que acaparó las mayores afluencias de fieles. Y el camino más recto y rápido era el de nuestra costa, antes de que quedara la meseta liberada de los musulmanes.

Testimonios documentales del siglo XI y XII confirman que por Santillana pasaba la ruta hacia Compostela, vía Oviedo, donde los peregrinos visitaban la basílica de El Salvador, por aquello de que “quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor”. Recientemente se ha declarado Patrimonio de la Humanidad este “Camino del Norte o costero”.

El realismo gótico

En el claustro alto se inicia un recorrido diacrónico de la evolución del arte religioso desde el siglo XIII, a través de los estilos artísticos que representan épocas diversas en cuanto a mentalidad y religiosidad.

Las imágenes de la Virgen con el Niño, en diferentes actitudes fueron muy populares al igual que los santos, a los que se encomendaban ciudadanos y villanos, sin olvidar otras devociones más peculiares, como los Reyes Magos.

La pintura flamenca del siglo XV aportó un mayor grado de realismo, dotado de una extraordinaria belleza a las representaciones sacras, de las que son ejemplos el San Miguel, del taller de Hans Memling o el San Jorge, hispanoflamenco de Burgos.

Los retablos comienzan a ocupar los altares para relatar la vida de Cristo o de los santos, como el pictórico de Ojedo o el pequeño pero excelente de esmaltes de Bejorís.

El retablo

Esta estructura de madera que se colocaba detrás del altar (retro-tabulae) es una de las aportaciones más peculiares del arte hispano al patrimonio europeo.

Desde finales del gótico hasta el siglo XIX se observa una evolución continua y variada que tiene su auge entre los siglos XVI al XVIII.

Cantabria, cuna de buenos artesanos, por ser el trabajo en madera y oficio tradicional, tanto en la construcción de viviendas como en la carpintería de ribera, fue cuna de numerosos talleres retablistas no sólo en nuestra región, sino que se extendieron a las regiones limítrofes.

El arte popular

La representación de imágenes de los santos más devocionales se acrecienta afines de la Edad Media y sobre todo a partir del siglo XVI en que Cantabria sufre sucesivas pestes y desgracias que impelen a las gentes a venerar a los “santos de las necesidades” o taumaturgos, como San Roque, San Sebastián, San Antón y San Miguel. Los realizadores son artistas regionales o artesanos comarcales que tratan de superar su falta de técnica con una fuerte la expresividad.

Las obras que contiene, procedentes de gran número de parroquias de la Diócesis de Santander –que incluye también el burgalés valle de Mena–, reflejan las características del arte regional que, salvo en los inicios de la Reconquista y entre los siglos XIII al XV, apenas tuvo relevancia económica e histórica. El papel desarrollado por nuestros puertos marítimos, en el comercio castellano hacia Europa, hizo que llegasen obras de una factura superior a la autóctona.

Su contenido abarca todos los géneros del arte mueble y por tanto manifiesta las peculiaridades del arte de nuestra región, que se resumen en las siguientes: un marcado tradicionalismo, por estar al margen de los centros promotores castellanos, aunque en algunas épocas –como en el inicio del barroco– se observa una mayor comunicación. Los artesanos desconocen las normas estilísticas, pero utilizan, con gran maestría en muchas ocasiones, los conocimientos técnicos adquiridos en los talleres comarcales.

Este condicionamiento técnico, la pobreza de material y la escasez de referencias determinan la morfología y los defectos que presentan las obras más toscas y «populares», como la desproporción de los miembros más expresivos del cuerpo –cabeza y manos– siempre en aras de la expresividad y a que sus detalles fuesen advertidos con claridad por los fieles desde su lugar de culto, en las hornacinas que los albergaron. Se observa un claro predominio de la escultura, –técnica tradicional en madera–, sobre las demás artes muebles y pictórica, esta última con poco predominio.

Artífices: maestros constructores o arquitectos y canteros

También la construcción era un oficio tradicional y era habitual que nuestros artesanos de los valles centrales y de las comarcas de Trasmiera y Voto saliesen hacia Castilla en primavera para trabajar en grandes construcciones, regresando en invierno.

Algunos adquirieron gran fama y fueron maestros mayores de las grandes catedrales tardogóticas –Palencia, Salamanca, Segovia, Plasencia, Astorga– de los grandes edificios del Renacimiento, como El Escorial, siendo promotores y difusores de las corrientes clasicistas y barrocas castellanas barrocas. Algunos trabajaron en Portugal y en América.

El Barroco. Imágenes dogmáticas y devocionales

El Concilio de Trento concedió una gran importancia al culto a las imágenes, frente a los protestantes. La imagen religiosa debía ser realista y expresiva, de manera que motivara al creyente a la oración, a la devoción y a la compasión.

A través de la imagen se transmitían los dogmas, pero también servían para suplicar apoyo y protección en la adversidad (imágenes devocionales). Los templos se llenaron de esculturas y pinturas, que servían de intermediarios entre los fieles y Dios y de objetos litúrgicos de calidad y materiales nobles, que dignificaron y solemnizaron el culto.

Aunque muchas obras pertenecen a talleres regionales, otras vinieron de Castilla o de Andalucía, realizadas por afamados artistas, como Gregorio Fernández y Martínez Montañés. Adquiridas por las parroquias o donadas por benefactores.

Las devociones marianas

Desde los inicios de Gótico, a finales del siglo XII asistimos al desarrollo de una intensa devoción a María a través de imágenes de la Virgen con el Niño, cuyo origen se ve rodeado de tradiciones y leyendas, que narran la aparición de María a pastores en montes, cuevas, árboles o prados, encomendándoles la tarea de construir un templo, o el encuentro de la propia escultura en condiciones milagrosas.

Ello da ocasión a que se construyan pequeñas ermitas que, con el tiempo, en la época barroca principalmente, se transforman en santuarios, a los que llegan los peregrinos en busca de protección y curación para sus males. Las creencias populares se consolidan en torno a ellos y surgen cofradías para sustentar y difundir su culto y atender al auxilio mutuo.

Las advocaciones marianas son diversas y se relacionan con el medio económico o físico en el que desenvuelve la vida de los fieles.

Entre los ritos sobresalen las romerías y las procesiones en torno al propio santuario, y se enmarcan dentro del carácter festivo de la religiosidad popular.

El rito de la muerte

El afán de perdurar materialmente y en la memoria posterior se expresa en los monumentos funerarios, con el bulto del difunto labrado en piedra o en madera.

Se inician en la época gótica y de ellos es una clara muestra el de don Pedro González de Agüero, señor de Trasmiera, que vivió en el siglo XIV, con sus atributos : la espada, el halcón, alusivos a la nobleza y el perro a los pies, símbolo de la fidelidad.

El arte colonial. Pintura, platería, marfiles, sedas, conchas…

Conservamos una extraordinaria colección de obras aportadas por los “indianos” a sus parroquias de procedencia, como signo de su orgullo y para la salvación de su alma. Desde Filipinas llegaban, vía Méjico (Galeón de Manila-Acapulco), los marfiles, los tapices de seda y las conchas de nácar, mientras que la platería era trabajada principalmente en Méjico y Perú. Poseemos los marfiles indianos más grandes (Cristo y San Miguel), así como excelentes custodias de plata dorada con decoración de esmaltes, de talleres cuzqueños y cálices, bandejas y sacras mejicanos. Cada uno lleva los punzones de procedencia: ciudad, platero, ensayador y quinto real.

A partir del siglo XVI se observan contactos con los talleres escultóricos castellanos, riojanos y alaveses, que darán ocasión a la proliferación de talleres regionales, principalmente dedicados a la construcción de retablos para toda Castilla, que alcanzarán gran desarrollo y prestancia en los siglos XVII y XVIII. Nuestros talleres más representativos (Cudeyo, Trasmiera, Limpias, Liendo, Camargo, Periedo…) reciben las influencias de las corrientes manieristas y romanistas, de finales del siglo XVI, así como a las del barroco realista castellano, del siglo XVII y en particular del gran escultor Gregorio Fernández.

Por otra parte, un importante número de piezas reflejan la influencia colonial, producto de la emigración, sobre todo a partir del siglo XVIII –indianos–, como se aprecia en la indumentaria de las figuras –capas, sombreros–, así como en la riqueza de materiales, como la plata y el marfil. Son extraordinarias las obras de seda y marfil chino, procedente de Filipinas, así como la platería, de Méjico y Perú. Cada obra que llega al Museo es sometida a un proceso de análisis y catalogación, para luego ser objeto de una intervención conservadora antes de proceder a su ubicación en la sala o ámbito correspondiente.

Más sobre los tesoros del Galeón de Manila en Cantabria…

A partir del descubrimiento de América por los españoles (1492), las relaciones con Oriente se centraron en colonizar el territorio y descubrir una ruta que les acercara a Asía, ya que las Indias descubiertas no eran las orientales que buscaban. La ruta de los portugueses desde China y la India, acercaba a Europa, por Oriente, productos y cultura. Sin embargo, más potente fue la relación occidental, atravesando el Pacífico, una vez se descubrió una ruta más rápida y segura (el tornaviaje de Urdaneta), que facilitó el comercio con España y Europa. Enseguida se incentivaron las relaciones de América con Asia y se creó el galeón de Acapulco, que todos los años hacia el recorrido desde (Méjico a Filipinas) y abastecía de productos orientales, sobre todo exóticos a las élites de españoles y criollos, completándose el recorrido hasta España. La ruta en el siglo XVIII era Manila (donde existía un gran comercio de obras de lujo de procedencia china) -Acapulco-Veracruz-La Habana- Sevilla (Cádiz). Las órdenes religiosas –agustinos, franciscano y jesuitas- contribuyeron a esta actividad.

En el siglo XIX, con la apertura de Japón a Occidente (era Meijí), se intensifican estas relaciones, casi siempre a través de Filipinas y llega a España, al mismo tiempo que a Francia e Inglaterra.

A lo largo de 250 años (1565-1815) los galeones españoles fueron el principal contacto de productos orientales con América y España. El galeón partía de Acapulco en primavera, navegando durante tres meses y volvía en otoño (unos cinco meses) arribando a las costas de California y descendiendo hasta Acapulco. Sus productos comerciales eran requeridos por el resto de las colonias españoles, no solo Nueva España sino también de otros territorios, como la actual Panamá y sobre todo La Habana, e incluso de los Virreinato del Perú y Nueva Granada El puerto de El Callao (Perú) fue una base fundamental para su distribución en América del Sur.

La contribución de Cantabria a esta gran empresa fue excepcional: capitanes generales del galeón, maestres, administradores y también viajeros que se trasladaban a Manila, entre los que se encontraban funcionarios, religiosos, militares, comerciantes…

Santillana del Mar fue una de las villas que destacaron en esta aportación, con los linajes de los Sánchez de Tagle, Peredo-Barreda, Valdivielso, Bustamante o Velarde, cuyos palacios aún podemos admirar.

Por último, la continuidad de estas relaciones empresariales entre España y Manila, una ver desaparecida la Ruta del Galeón por la independencia de Méjico y otras colonias, está representada por la figura del Marqués de Comillas, con su Compañía de Tabacos de Filipinas.

La mejor constancia documental de esta gran epopeya son los documentos escritos que se conservan aún en casonas y palacios de Cantabria, así como los propios edificios que ellos mandaron construir y las mandas y donativos para hacer o embellecer obras religiosas, en materiales exóticos –marfil, seda, porcelana, madreperla, laca…– como las excelentes piezas que alberga nuestro Museo Diocesano de Santillana del Mar.

La platería española, a través de las épocas.

Escasa ha sido la aportación de Cantabria al arte de la platería religiosa, aunque sabemos que desde finales de la Edad Media existían talleres en las principales villas de la costa. En el siglo XVI se consolidan en Santander y Laredo y en el XVIII son importantes los plateros instalados en Cartes y Riocorvo.

Sin embargo, sí poseemos abundantes obras foráneas, predominando las que llegan de Burgos, sede del obispado del que dependía nuestra región. Cálices, píxides, cruces y custodias son adquiridos en talleres de afamados plateros burgaleses, como la cruz procesional de Castro Urdiales, realizada por Juan de Horna, autor así mismo de la otra similar para su catedral. También han llegado obras procedentes de otras regiones, como Cataluña ( el copón de castro Urdiales, del siglo XV) y de Andalucía, sobre todo en la época barroca.

Junto a ellas podemos admirar los demás objetos litúrgicos complementarios, como las crismeras, vinajeras, atriles y sacras que adornaban los altares.

La música religiosa en Cantabria

El canto y su acompañamiento instrumental fue siempre relevante en los oficios litúrgicos. Se han conservado páginas sueltas de Rituales y Breviarios de los siglos bajomedievales, con notación aquitana y cuadrada. Aunque en algunas colegiatas y en la catedral hubo capillas musicales con instrumentos, fue el órgano el instrumento musical más difundido, en monasterios, conventos, santuarios y parroquias de cierta importancia, para solemnizar el culto.

Actualmente se vive un momento de renacimiento del órgano en nuestra región. Desde finales del siglo XIX se utiliza también el armonio en las pequeñas parroquias que no tienen recursos para adquirir un órgano. Otros instrumentos populares que sonaban en los templos durante la Semana Santa eran las carracas y matracas.

Arte religioso contemporáneo

El canto y su acompañamiento instrumental fue siempre relevante en los oficios litúrgicos. Se han conservado páginas sueltas de Rituales y Breviarios de los siglos bajomedievales, con notación aquitana y cuadrada. Aunque en algunas colegiatas y en la catedral hubo capillas musicales con instrumentos, fue el órgano el instrumento musical más difundido, en monasterios, conventos, santuarios y parroquias de cierta importancia, para solemnizar el culto.

01. Teresa Peña

Pintora madrileña afincada en el Valle de Mena y fallecida en 2002. La pintora, a través de su obra, manifestó sus inquietudes espirituales, llenas de vivencias místicas. La autora tuvo una larga formación artística, en el ámbito de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, y de la Academia Española de Roma, de la que fue primera mujer becaria. Conoció los ambientes artísticos de Europa, donde expuso frecuentemente, participando de las vanguardias. Cuadros suyos están entre los fondos del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, de Madrid, o en el de Bellas Artes de Bilbao, o en el del Museo de Arte Contemporáneo de Toledo. Sus obras cuelgan de los muros de la catedral de Santander, de la catedral de San Sebastián, así como de otros templos.

Su itinerario espiritual la llevó por monasterios, movimientos religiosos, el mundo de la marginación, y por pruebas morales, al tiempo que vivía una gran pasión por la Iglesia. Todo ello se refleja en su extensa producción, que va desde el dibujo más académico a la abstracción, desde la utilización habitual de los colores hasta el estudio del color como fruto de los nuevos tiempos. Su pintura es de un dibujo preciso, de bellos y difíciles escorzos. Rostros anónimos formados por pequeños planos que sugieren volúmenes. Es constante su preocupación por los seres humildes, por los que sufren y que tienen su mano en busca de ayuda. La propia autora decía que su obra «es un canto al misterio del dolor humano… con la potencia de los recursos plásticos intento un mensaje de amor, paz y esperanza». Su interés por lo religioso ha dado como fruto sus mejores obras, obras de gran formato, llenas de simbolismo en las que destacan los azules como un himno de esperanza entre fuertes y evidentes espacios negros y blancos. En sus paisajes se aprecia el dominio del color, los almendros en flor, los campos de amapolas, la magia de los ocres y sienas del otoño.

La propia Teresa en un texto personalísimo titulado “Mi pintura” decía: “Como en el Génesis, me gusta partir de fondos negros, que no los considero pintura, sino vacío y tinieblas. Sobre ese vacío del negro, ausencia de todo, trato de iluminar con la luz las figuras que emergen. Pero con una luz hecha de amor trascendente, que aún en las situaciones más oscuras de la vida de cada hombre, le dé una esperanza definitiva de luz y de amor. Esa luz esperanzadora que disipa las tinieblas no es otra cosa que la Luz Absoluta. Es decir, Dios”.

02. Eduardo (López) Pisano

Pisano se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega hasta que en 1930 se traslada a Madrid para estudiar artes gráficas. Tuvo que exiliarse a Francia, donde solo puede dar rienda suelta a su creatividad fuera de su trabajo en una maderera, sin por ello dejar de exponer sus creaciones junto a otros pintores exiliados. Allí llega a ser miembro de la Escuela de París.

En el libro Y toda la iconografía cristiana desfila, se reanuda, con esperanza, de un pincel violento: los Cristos vuelan hacia el azul, los calvarios alargan los cortejos de mujeres santas, las Vírgenes con el Niño irradian de ternura. ¡Desafortunadamente!, a pesar de esta ofrenda de alegrías espirituales y la calidad de su emoción religiosa, la tranquilidad no llega. En el recuerdo de tantos sufrimientos recibidos, ¿Cómo continuar creyendo?

He perdido la fe proclamaba dolorosamente por todos los vientos, alineando tantos temas religiosos como un artista de la edad media, quizás la mejor parte de su obra. Furioso una cierta tarde se encuentra bebiendo copiosamente de la botella mientras contemplaba soñando, los ojos plegados, un cristo a su forma y advierte que de una manera natural lo había hecho musculoso, poderoso, desbordando aun de salud y sin embargo irremediablemente roto sobre la cruz. Estaba ahí; en pocas palabras, un hombre fuerte, no siempre enfermo o esquelético, que deliberadamente había elegido no luchar, renunciar a toda regla sobre esta tierra en donde por voluntad de su Padre se encontraba en exilio.

Finalmente, ese Cristo a su forma ¿No era un Cristo a su manera? Él, Pisano, no había sido, él mismo, un hombre fuerte decidiendo solo su sacrificio. Hubiera podido ciertamente tener éxito por los medios usuales: doblegarse hasta el suelo, seguir la moda, multiplicar las concesiones. Por haber elegido esta vía, que no era otra que el camino de pendiente más pronunciada, algunos de sus antiguos amigos circulaban en carrozas. Perder su alma para salvar su piel, no podía ni concebirlo, ni aceptarlo, y con toda sinceridad le daban pena esos inconscientes que se habían rebajado a prostituir así sus talentos y sus dones. ¡En que infortunio habían caído!

03. Jesús Otero

El Museo es depositario de más de 3000 dibujos de este escultor, (cedidos por su sobrina Mariluz) que desarrolló su formación en la Academia de San Fernando de Madrid, becado por la Diputación de Santander y son la muestra de su modo trabajo y proceso artístico, fundamental para entender la búsqueda de la belleza a través del dibujo y de la plasmación de las ideas en la obra, a través de numerosos y sucesivos dibujos que realizaba hasta conseguir lo que él entendía como la gracia y la belleza, conceptos plenamente renacentistas.

En el Museo Diocesano, en colaboración con el Ayuntamiento de la villa y la Fundación Jesús Otero, se han expuesto dibujos, y bocetos en yeso de grandes obras, de temática religiosa de Jesús Otero. De algunas obras se han conservado más de 50 bocetos y en la exposición hacemos una selección de aquellos más representativos de su obra religiosa, en la que trasladada al papel y luego al yeso, barro o madera antes de trasladarlo a la piedra, sus ideas en busca de la belleza.

La temática es muy variada, dentro de este contenido religioso: escenas evangélicas, monumentos funerarios o personalidades cántabras, como Beato de Liébana en Santo Toribio, imágenes de Cristo, la Virgen y los santos, o grandes composiciones, en las que demuestra su gran sentido espacial y de la composición basándose en las cualidades objetivas de la belleza: la armonía, la proporción, el ritmo, la simetría, la unidad en la variedad o la contraposición.

Algunos temas como la Natividad dan lugar a nuevas composiciones y figuras relacionadas con la música o con el mundo de los niños y alegorías de la amistad o la ternura, que son muy patentes en toda su obra.

04. José Luis Sánchez

El escultor José Luis Sánchez nació en Almansa en 1926, aunque desde su juventud vivió en Madrid, ciudad en la que falleció en agosto de 2018. A día de hoy, su legado es conocido por guardar una coherencia formal e intelectual que siempre ha estado motivada por representar la esencia de los volúmenes, deshaciéndose de cualquier accesorio. Sus esculturas son una suerte de arquitectura, que el artista modela dando dimensión espacial a sus ideas, con un lenguaje rotundo, pero a la vez delicado. Sin duda, unas de sus mayores fuentes de inspiración fueron sus viajes y las estancias que disfrutó becado en Roma, Milán y París. En estas ciudades visitó un gran número de museos, que le permitieron entrar en contacto tanto con el mundo clásico como con la vanguardia europea de los años 50, marcada por el espíritu del diseño industrial, transversal a todas las artes, que promulgaba la Escuela de la Bauhaus. En estos países conoció también a artistas y arquitectos de renombre y en España trabajó junto a los arquitectos más importantes de la segunda mitad del siglo XX.

Aunque desde niño ya había mostrado cualidades para la escultura (en su pueblo natal tallaba para divertirse maderas y piedras areniscas con una pequeña navaja para darles forma y convertirlas en maquetas de barcos, de muebles o de casas), sus inicios en la práctica profesional fueron posibles solo gracias a su convicción y a su enorme capacidad de trabajo. Para financiar sus estudios de bachillerato J.L. Sánchez entró a trabajar en el Banco Central, donde continuó también mientras cursaba la carrera de Derecho, que estudió animado por sus padres y de la que obtuvo la licenciatura. Sin embargo, lo mejor de aquellos años fueron sus horas en la biblioteca del Ateneo, donde descubrió el atractivo mundo cultural que sus libros y revistas escondían. Al mismo tiempo, para desconectar de las áridas materias de la universidad, iba con sus amigos a pintar acuarelas a los pueblos de Madrid, al Casón del Buen Retiro a copiar yesos o desnudos al Círculo de Bellas Artes. Sus amigos fueron los que le animaron a asistir a las clases del escultor Ángel Ferrant –su maestro– en la Escuela de Artes y Oficios de la calle del Marqués de Cubas, muy próxima al Ateneo. Aquellas clases no solo le proporcionaron un espacio para poder realizar con libertad el oficio de escultor, sino que supusieron para él «un remanso en la enseñanza del arte, que en aquellos tiempos estaba condicionada por un academicismo conservador y temeroso de todo contagio vanguardista. Ferrant era un rescoldo de lo que las avanzadillas del arte habían logrado en los años previos a la República».

En 1952, gracias a la beca que obtuvo de la Delegación Nacional de Educación, cumplió su deseo de huir a Europa. Durante tres meses estuvo en la Academia de España en Roma y solicitó una beca de la Dirección General de Relaciones Culturales para volver a Italia, que le permitió estar presente en la celebración de la X Trienal de Milán a cargo del Pabellón español, donde se presentaban las esculturas de Chillida y las joyas de Dalí. Participó en exposiciones como Artistas de hoy, la primera de arte abstracto en Madrid, fue invitado a la XXVII Bienal de Venecia y realizó su primera exposición individual en la Sala del Prado del Ateneo de Madrid en el año 1955.

Poco tiempo después tomó rumbo a París, becado por el Instituto francés. Durante aquella época recibió encargos de importantes arquitectos, como Miguel Fisac y obtuvo reconocimientos a su obra, como la Medalla de Oro de Escultura en la III Bienal de Arte Cristiano de Salzburgo en 1962. A partir de entonces, empezó a realizar exposiciones y ferias en el extranjero, en ciudades como Bruselas, Oslo, Copenhague, Salónica, Damasco o Lima, llegando a participar en la prestigiosa Feria Mundial de Nueva York de 1964. Formó parte del equipo del Pabellón español diseñado por el arquitecto Javier Carvajal, y realizó una escultura de Isabel la Católica, que actualmente se encuentra frente a la sede de la O.E.A. en Washington. Además, J.L. Sánchez realizó unos murales para la oficina de Turismo Español en la Quinta Avenida y expuso junto a otros artistas en la Galería D’Arcy.

Una de las características que definen el proceso de trabajo de J.L. Sánchez a lo largo de toda su trayectoria es que siempre iniciaba sus creaciones a partir de maquetas a pequeña escala.

La popularidad de J.L. Sánchez en el mundo galerístico siguió creciendo, especialmente tras su muestra individual en la galería Rayuela de Madrid en 1975. Ese mismo año expuso también en Art Basel y, a partir de entonces, en galería parisina Artcurial y en las Galerías Serie y 4/17 de Madrid, entre otras. A comienzos de la década de los ochenta participó a su vez en las primeras ediciones de la feria ARCO, época en la que ya era muy conocido tras el gran éxito que tuvo su primera retrospectiva en el Palacio de Cristal del Retiro en 1981 que lo consolidó como escultor. A nivel académico, obtuvo su mayor reconocimiento cuando fue nombrado miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 1987.

05. José SAGO (Gómez Fernández)

Nace en Barcenaciones (Cantabria), en 1938. Pintor, plumillista y grabador. Actualmente reside en Puente San Miguel (Reocín). Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega desde 1954 (Hoy llamada Eduardo Pisano). En 1958 continúa sus estudios de pintura y dibujo por correspondencia. Durante varios años fue asesorado en sus trabajos de pintura, entre otros pintores por el maestro Pisano. En 1975 realiza su primera exposición colectiva, apadrinado por los artistas Pisano, Sobrado y Bárcena exponiendo varias obras. Ese mismo año se inicia en las técnicas de grabado bajo la dirección del maestro Delafuente, ejecutando varias planchas en el grabado en seco, punta seca, mezo tinto y buril. Continúa sus estudios en las técnicas húmedas realizando trabajos en aguafuerte, barniz blando, entrapado para empresas privadas.

Realiza un curso de estampación en la Escuela de Artes Masana de Barcelona, bajo la dirección del profesor Medinaceli. Titular de un curso artístico, becado por el Ministerio de Cultura.

En 1978 la Caja Cantabria le organiza su primera exposición individual en Torrelavega. Desde entonces ha realizado más de 25 exposiciones individuales; y su obra participa en más de 50 exposiciones colectivas. Son varias las entidades públicas que poseen su obra, así como colecciones privadas en España, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia, México, Argentina Estados Unidos, Jordania y Japón.

En 1991 funda con otros artistas el grupo cultural Tertulia Sago. Realiza ilustraciones para varios libros entre los que se encuentran “Sensaciones ligeramente hermosas” de Manuel López Martínez, “Torrelavega perfil de una ciudad” de Manuel Teira Fernández y en exclusiva “Reocín sus pueblos y sus historias” de Javier Ortiz Real, editado por Excmo. Ayuntamiento de Reocín.

En el 2000 ejecuta una serie de veintisiete planchas grabando otros tantos monumentos y casonas de Cantabria, como Santo Toribio de Liébana, La Torre de La Vega, San Martin de Elines y la Colegiata de Castañeda.

06. Jorge Rodríguez de Rivera

Jorge Rodríguez es Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales, especializado en Marketing y publicidad por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Realiza numerosos estudios de arte en París y se ha especializado en la técnica del collage figurativo, con un tono surrealista. Reside en París desde 1998.

Nuestro Museo Diocesano tiene la suerte de contar con un elenco de 9 obras que están realizadas según la técnica del collage sobre fotografía, que permite la creación de escenografías relacionadas con la sociedad y la época histórica de los edificios representados, a los que el autor dota de diversos motivos.

Los monumentos elegidos renacentistas y barrocos, en espacios interiores o exteriores, pertenecen a diversos países -Italia, Francia, o España incluyendo el claustro del propio edificio que alberga nuestro museo. Evocan ambientes apropiados, tratados con cierta ironía, pero desde nuestra perspectiva actual.

07. Daniel Ogier

Jorge Rodríguez es Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales, especializado en Marketing y publicidad por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Realiza numerosos estudios de arte en París y se ha especializado en la técnica del collage figurativo, con un tono surrealista. Reside en París desde 1998.

El concepto se desarrolla en el sentido de un “Oratorio”, lugar de reflexión privado, producto de una hipotética comanda, basada en la duda y la confusión, utilizando diferentes símbolos e imágenes dogmáticas de las principales religiones para poner en relieve sus contradicciones. La idea principal sobre la que gravita es la reflexión sobre la regeneración necesaria en nuestros días, ante la incoherencia y las desgracias suscitadas por el progreso, que provoca la ruptura de la relación entre el hombre y los demás elementos de la Creación divina, tomando como metáfora el Diluvio universal.

Se hace especial referencia a los animales que se sitúan en la calle central –intentando salvarse de la catástrofe y la ignominia humana, sobre una balsa a la deriva, recordando el famoso cuadro La balsa del Medusa, de Gericault– y el deseo de salvación ante la posibilidad de divisar algún signo de esperanza.

A lo largo de la evolución de la iconografía cristiana los animales siempre son utilizados como personificación de las actitudes y valores humanos, y particularmente como atributos de los santos, –en este caso se han escogido los existentes en nuestro Museo– y así, además de los cuatro vivientes del tetramorfos, símbolos de los evangelistas, aparecen el perro de San Roque, el cerdo de San Antón, el dragón de la Inmaculada y el oso de Santo Toribio, que aparece en el ático del retablo, como símbolo de regeneración, defendido por los niños ante la barbarie de la guerra.

En el contorno de la calle principal, con una estética expresionista, se observan los evangelistas con sus animales simbólicos y los diez mandamientos, que van perdiendo el agua purificadora del diluvio, en nuestra sociedad en crisis. Mientras que, en centro de la predela, como cimentando la necesaria regeneración, se encuentra otra necesaria Natividad del Señor con el Niño arropado y protegido entre los animales –la mula y el buey– que en realidad son los protagonistas del retablo.

Otras obras –de este particular Oratorio– son las que tiene en Lyon, en sustitución de un retablo quemado en la iglesia de los jesuitas; en Nápoles cien cuadros de pequeño formato que llenan de arriba abajo una capilla del Palacio Real; en Romans, en el Museo Internacional del calzado, una montaña de zapatos ornamenta el retablo, en una capilla del convento de la Visitación; en Albacete un retablo de más de ocho metros de alto al que se llega por un camino sembrado de velas y cuchillos; en la Casa-Museo Antonio Padrón en Gáldar, Gran Canaria, una instalación de cuadros y falsas placas mortuorias en homenaje a los animales y contra el final de la existencia de nuestro planeta.

Actividades

01. … en el Museo

Una función fundamental del Museo, además de la exposición y conservación de las obras, es el estudio y difusión del Patrimonio artístico religioso de la Diócesis. El Museo cuenta con un gabinete pedagógico, formado por profesores de todos los niveles educativos. Se dispone de materiales didácticos para alumnos y profesores.

También se programan cursos de Aproximación al Patrimonio Artístico Religioso, dirigidos a profesores de distintos niveles educativos de toda la región.

02. … desde el Museo

Además de las funciones relacionadas con su finalidad, nuestro Museo constituye el centro investigador y asesor del patrimonio cultural de la Diócesis de Santander, que comprende además de la provincia de Cantabria el vecino burgalés valle de Mena.

El Museo Diocesano está acreditado como entidad de reconocido prestigio y capacidad científica, por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Colabora con instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, para la organización de exposiciones temporales con fondos propios o sirviendo de enlace con las parroquias.

Desde el Museo se realiza el Inventario y Catalogación del patrimonio religioso diocesano. Así mismo existe un equipo interdisciplinar de profesionales que permite abordar grandes proyectos, como las excavaciones en el antiguo Monasterio de Santa María la Real de Piasca, en las ermitas del entorno del Monasterio de Santo Toribio de Liébana y en diversas necrópolis medievales.

Otra actividad es la orientación y asesoramiento técnico en la restauración de iglesias y ermitas.

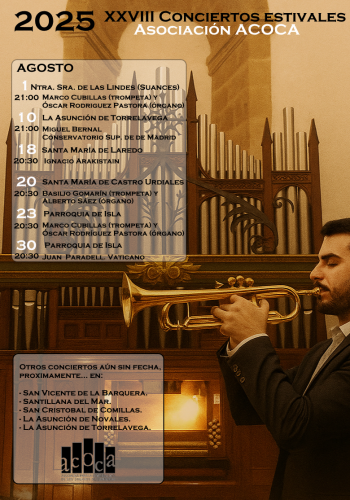

Conciertos Estivales de Órgano

Se cumple este año la 28 edición de este ciclo estival de conciertos que surgió en 1997 dentro del proyecto promovido por la Obra social y Cultural de Caja Cantabria que consistió en restaurar, conservar y difundir el valioso patrimonio organístico de nuestra región, que cuenta con más de medio centenar de instrumentos. Esta iniciativa, que surgió de la Asociación para la conservación de los Organos de Cantabria, desde el Museo Diocesano de Santilana del Mar, se ha ido prolongando hasta nuestros días con la colaboración de una docena de Ayuntamientos en los que se restauraron o incorporaron órganos foráneos, algunos procedentes de Austria, Alemania o Francia.

Junto con la conservación se realizaron cursos de formación de organistas así como Jornadas y Congresos de investigación y puesta al día de este patrimonio y la colaboración con el anual Curso Nacional de Organistas Litúrgicos, de Valladolid.

En Cantabria contamos además con un legado musical muy relacionado con el órgano como fue “la Música de Comillas” surgida en torno a la Universidad Pontifica, que se encuentra en proceso de declaración de Bien de Interés cultural, por su importancia decisiva a nivel nacional e internacional, centrada en la investigación, creación y difusión a través de libros, revistas y la famosa Schola Cantorum.

Plan de Visitas a Monumentos Artísticos Religiosos

El Museo promociona la difusión de este patrimonio a través de un programa realizado en colaboración con la Consejería de Cultura en este plan, que consistente en la apertura al público de unos 50 monumentos, con carácter gratuito, que incluye visita guiada y tríptico orientativo.

El objetivo fundamental es prestar un servicio de acogida e información sobre el templo, habida cuenta de la peculiaridad de estos monumentos, con el fin de hacer comprensible el ámbito y contenido religioso de los mismos. Para ello en cada iglesia hay un dinamizador cultural que entrega un tríptico orientativo o explica a los visitantes el contenido de cada monumento. Será la persona de contacto con la que habrá que concertar si se va en grupo a visitar el monumento.

Información

Los monumentos podrán ser visitados desde la segunda quincena de julio hasta la primera de septiembre en horario de mañana –de 10:00 a 13:30– y de tarde –de 16:00 a 19:30– salvo los lunes y en horas de culto, si bien este horario puede sufrir modificaciones por circunstancias propias de alguna de las iglesias.

La visita y explicación es gratuita, salvo en las iglesias de Lebeña-Piasca (2€), Cervatos-Villacantid (2€), Santa María de Laredo (2€) y el Claustro de la Colegiata de Santillana (3€).

Zonas

- San Román de Moroso. S. X

- San Andrés de Cotillo. S. XIII

- San Martín de Quevedo. S. XII

- Bárcena de P. de Concha. S.XII

- Santos Facundo y Primitivo, de Silió. S. XII

- Santa María de Yermo. S. XIII

- Las Caldas de Besaya. S. XVII-XVIII

- La Asunción de Torrelavega

- Santander, Catedral. S. XIII

- Santillana del Mar. Claustro de la Colegiata S. XII

- Castañeda. Colegiata de Santa Cruz. S. XII

- Llerana. Aula-Museo de «Los indianos de Carriedo»

- Cigüenza. Iglesia de San Martín. S. XVIII

- Novales. Iglesia de la Asunción. S. XVI

- San Vicente de la B. Iglesia de Santa María. S. XIII

- Miera. Iglesia de la Asunción. S. XVI-XVIII

- Penagos. Iglesia de San Jorge. S. XVI

- El Soto. Convento de S. Francisco. S. XVII

- Monasterio de Monte Corban

- Santuario de Valvanuz

- Bien Aparecida. Santuario de la Patrona de Cantabria. S. XVIII

- Udalla. Iglesia de Santa Marina. S. XIV

- Castro Urdiales. Iglesia de Santa María. S. XIII

- Laredo . Iglesia de Santa María. S. XIII

- Santoña. Iglesia de Santa María del Puerto. S. XIII

- Isla. Iglesia de San Julián y Santa Basilisa. S. XVI (?)

- Rozas de Soba. Iglesia de San Miguel. S. XVI

- Guriezo. San Vicente de la Maza. S. XVI

- Liendo. Iglesia de Santa María. S. XVI

- Bareyo. Iglesia de Santa María.

- Limpias. Santuario del Sto. Cristo. S. XVI-XVII

- Lebeña. Iglesia de Santa María. S. X

- Piasca. Iglesia de Santa María la Real. S. XII

- Santo Toribio. Monasterio, claustro y Capilla Lignum Crucis.

- Ojedo. Aula-Museo «La pintura en el siglo XVI»

- Salarzón. San Juan Bautista. S. XIX

- Torices. Iglesia parroquial. S. XVI

- Cervatos. Colegiata de San Pedro. S.XII

- San Martín de Elines. Colegiata de San Martín.

- Mata de Hoz.Iglesia de San Juan Bautista. S.XII

- La Loma. Iglesia de Santa Eulalia. S. XII

- Reinosa. Iglesia parroquial. S. XVI-XVIII

- Retortillo. Iglesia de Santa María. S. XII

- Santa María la Mayor de Villacantid

- Iglesia de las Henestrosas

- Santa María de Hoyos

- Santa María de Valverde (?)